La mauvaise conscience : 200 ans d’antisémitisme de gauche ?

Conférence LdJ du mercredi 28 novembre 2012

Cette conférence a pour objet l'antisémitisme de gauche en France, son histoire, ses acteurs, ses causes. Compte-tenu de la spécificité du sujet et du contexte que nous traversons, un long préambule est nécessaire.

Je m'exprimerai ici en tant que témoin, qui a eu recours aux historiens et qui mobilise ses compétences acquises dans sa pratique de chercheur en sociologie. Il s'agira ici non de dénoncer, mais d'énoncer, d'établir des faits, de les ordonner, les classer, et si possible de les expliquer.

Il s'agit de ce que nous appelons, dans notre profession, d'une « question vive » : c'est-à-dire d'une question qui peut être objet de recherche et d'enseignement, mais dont on sait à l'avance qu'elle soulève des passions et que l'orateur qui se fait le véhicule de l'état de la recherche est nécessairement, d'emblée, suspect de servir l'un ou l'autre camp.

Je vous propose ici de mener ensemble un véritable questionnement, à l'opposé de ces pseudo- débats où les organisateurs n'invitent de conférencier que dans l'objectif de se voir confirmer dans leurs convictions, où les questions ne sont que de pseudo-questions surenchérissant sur un point de vue partagé a priori, où les informations, pour la plupart connues de tous, ne viennent que cuirasser davantage un point de vue militant qui n'est venu que pour se renforcer et communier au sein de préjugés partagés.

A l'opposé, ce questionnement que nous partagerons ce soir, suppose non une impossible objectivité a priori, mais une objectivation commune de nos positions, à commencer par savoir d'où nous parlons et quelles sont les conditions de réception de cette conférence, ces deux éléments en déterminant fortement le contenu, surdéterminant ce que nous savons de ce de dont nous parlons.

Nous ne pouvons faire l'impasse sur les événements récents : des centaines de roquettes lancées sur Israël, la réplique d'Israël, les conséquences humaines et l'émotion face aux photos de guerre, les enjeux de pouvoir internes à chaque camp, palestinien et Israélien, les solidarités envers chaque camp, ici en France. A chaque événement de ce type, les passions s'exacerbent, la raison s'éclipse. Ajoutons que ce conflit est une passion française, et on peut se demander si un vrai débat, qui échange des idées plutôt que des invectives, est possible en France.

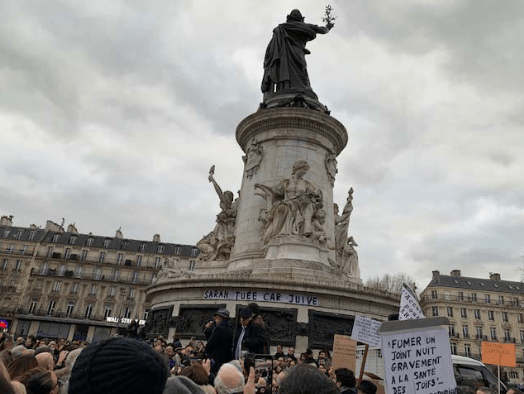

On voit le rapport avec le thème de ce soir : la lutte contre le sionisme dissimule un vrai antisémitisme. Ici, je m'avance sur ce que je vais dire, mais je crois peu discutable qu'en France en tout cas il n'est plus possible de se dire antisémite, en revanche on peut, sans risque et avec beaucoup de profit, se dire antisioniste. D'autre part, Pierre-André Taguieff a lancé sur le marché des idées l'expression « islamo-gauchiste ». Depuis, c'est la gauche qui est aujourd'hui suspecte, voire accusée, de contenir les derniers restes, résurgents, d'un vieil antisémitisme français.

Après ce premier élément d'objectivation du débat, celui d'une actualité passionnelle que nous chercherons ensemble à dépasser, vient le second élément d'objectivation: la position du conférencier. Je vous disais que j'étais ici comme témoin. Je me suis trouvé moi-même, en tant que militant, au cœur de cet antisémitisme dont je vais vous parler. Je vais ainsi vous donner des armes contre moi-même, et chacun pourra ainsi contrôler le contenu de mon discours et ses éventuels partis-pris.

J'étais, et je suis toujours quoique ne militant plus dans aucune organisation, anarchiste, c'est-à-dire convaincu qu'une organisation économique coopérative et non compétitive est à la fois la solution la plus juste et celle qui cesserait de rendre l'état nécessaire ; antimilitariste, car le militarisme est non seulement fauteur de guerre, mais implique une forme sociale et étatique oppressive ; et j'ajoute qu'on ne me fera jamais croire que l'on peut être voilée volontairement et féministe. Je suis de la vieille école.

Lorsque, pour les besoins de cette conférence, je me suis mis à chercher toutes les fois où l'antisémitisme de gauche s'est présenté à moi, j'ai réalisé que j'avais moi-même sous estimé le phénomène. Si je vous en parle ce soir, c'est que, je crois, j'aurai peut-être, en une vie et sous réserve d'inventaire, rencontré tous les types d'antisémitisme de gauche possibles.

1983. J'avais 22 ans, je voulais vivre du travail agricole, en communauté. Avec mes copains et coproducteurs, nous faisons un stage pour élever un animal peu casher, l'escargot. Ambiance conviviale dans une ferme du Gers, chez des militants écologistes. A table, sans que j'ai jamais su pourquoi, la maîtresse de maison dit soudain : « tu as déjà vu des juifs pauvres, toi ? » Je ne sais rien répondre d'autre que : « ça arrive ».

1988. Libéré de mes obligations de service civil d'objecteur de conscience, je visite à Paris une librairie alternative, la librairie parallèle. Dans le fond, parmi les revues militantes, des piles de tracts. J'en consulte un : il niait l'existence des chambres à gaz. Bouleversé, je rentre, puis n'y tenant plus, je téléphone à la librairie pour leur signaler. La personne qui me répond ne le connaissait pas, mais me dit se rendre au fond pour le retirer. Je ne suis pas fier.

1989. Au printemps suivant, je me rends à la fête de Lutte ouvrière, à Presles. Je visite la cité politique, où toutes les organisations d'extrême-gauche qui le veulent peuvent tenir un stand. J'aperçois celui du Parti communiste international, bordiguiste, du nom d'un des fondateurs du PC italien. En première page de leur journal, un article expliquant que les chambres à gaz, loin d'être une exception dans l'histoire, ne sont que le résultat du développement inévitable du capitalisme.

1990. Je reviens dans ma ville, à Caen, des copains m'invitent à une réunion pour fonder une librairie militante. Il y a là des gens que je n'aime pas, mais bon... quand on créé un projet d'entreprise, même autogéré, on n'aime pas forcément tous ses associés ! Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qui allait suivre : l'un d'eux annonce qu'il y déposera le livre de Faurrisson. Stupéfait, je n'imagine pas un seul instant qu'une seule personne présente puisse effectivement adhérer à ces thèses. Je précise, débonnaire, qu'il faut connaître l'ennemi. On me répond, sans ambiguïté : « je suis d'accord avec les thèses de Faurrisson ». J'éclate, je fais valoir, à tort ou à raison, mes origines juives, la shoah, un silence s'installe puis nous passons à autre chose.

Ce qui m'a profondément déprimé, c'est l'indifférence de la salle. Si je n'avais pas hurlé, refusé de travailler avec ces gens là, nul n'aurait soulevé ce problème. Et la librairie aurait été crée. J'en ai fait une affaire nationale, et même internationale. Plus tard, jeune père, j'irai en famille en Suisse rencontrer d'autres militants de cette organisation. J'ai demandé à ce qu'ils lèvent toute ambiguïté et qu'ils disent que les chambres à gaz ont existé. Aucun n'a accepté. En revanche, ils n'en avaient que pour « le lobby sioniste aux États-Unis », malgré mes mises en garde contre une expression ambiguë dont on ne pouvait contrôler l'usage.

Revenons en 1991. Bush père fait « sa » guerre contre l'Irak. On se souviendra que Le Pen et Chevènement soutenaient alors Saddam Hussein. Commence alors l'idée qu'il s'agit d'une guerre voulue par les juifs. J'ignore d'où est partie cette idée, mais je sais où elle fut reçue : chez les Verts, qui n'étaient pas encore un parti de gouvernement mais espéraient certainement le devenir, ce qui advint. Un de ses responsables, Jean Brière, se met alors à téléphoner aux journaux pour savoir qui, parmi leurs journalistes, est juif. Le scandale éclate au cours d'une réunion nationale, où il distribue un texte mettant en cause Israël. Il sera finalement exclu des Verts et condamné par la justice. Il continuera d'écrire dans un journal d'extrême-droite.

En 2001, je propose à deux copains juifs de créer une association, « shalom paix salam », pour qu'Israël ne confisque pas la mémoire de la shoah à son profit et contre l'importation en France du conflit israélo-palestinien. Nous trouvons trois copains marocains pour faire le pendant côté arabe. Nous discutons, ils reconnaissent le droit d'Israël à l'existence, nous sommes contre les colonies, l'accord est parfait. Mais nous découvrirons très vite que s'il est possible de dénoncer les bombardements de Tsahal, il sera toujours impossible de dénoncer les attentats aveugles d'islamistes, qui ne sont pourtant pas de leurs amis, et qu'ils refusent de fréquenter lorsqu'ils habitent la même ville qu'eux. Certaines vies ont-elles plus d'importance que d'autres ? Je me suis posé, franchement, la question. Deux événements allaient marquer cette expérience : un soir de concert, en principe pour l'amitié judéo-arabe, un arabe que nous ne connaissons pas prend le micro et chante une chanson en arabe. A la fin de celle-ci, il déclare : « l'enfant palestinien mort efface l'enfant juif d'Auschwitz ». Le maire d'Ouistreham, qui avait eu la gentillesse de nous prêter la salle, sort. Je suis consterné et me fend d'un courrier d'excuse, témoignant de ma surprise et de ma propre consternation. Dernier épisode de cette expérience : un syrien déclare à une réunion « qu'il soutient le Hamas ». Personne n'a rien à dire, y compris mes copains juifs. Je claque la porte.

En contrepoint, je dois préciser que j'ai rencontré à cette occasion une Palestinienne et son fils, leur mari et père étant policier en Palestine et membre du Fatah, qui tenaient au contraire des discours très raisonnables, et étaient les premiers à dénoncer le flot d'antisémitisme reçu sur les chaînes de télé arabes reçues par toutes les antennes paraboliques que l'on voit sur les balcons des quartiers populaires. J'ai réalisé alors que la passion était souvent bien plus vive de la part de ceux qui n'y habitaient pas, et qui étaient très généreux du sang des autres.

Enfin, dernier événement qui m'a fait réagir : la tuerie de Toulouse par Mohamed Mérah. Mélenchon, candidat du Front de Gauche en campagne électorale, prend la parole à Toulouse après l'attentat contre l'école juive Ozar Hatorah. Pas un mot pour dire que les victimes sont juives, rien sur le caractère antisémite de l'attentat. En revanche, une déclaration de principe pour ne pas « stigmatiser les musulmans vivant en France ». On a les priorités qu'on peut. Là encore, j'essaie d'en discuter. Une militante du Front de Gauche conteste mon analyse, et transmet à l'Union Juive Française pour la Paix pour recevoir son point de vue. J'ai un contact par courriel avec le militant de cette association auquel elle avait transmit mon mail. J'attends encore leur point de vue.

Résumons : j'ai rencontré la croyance que tous les juifs étaient riches ; qu'ils complotaient au niveau mondial en nous présentant une réécriture de l'histoire qui les ferait, passer, faussement, pour des victimes ; qu'ils n'étaient qu'un simple avatar du capitalisme et qu'ils disparaîtraient avec lui ; qu'ils étaient des fauteurs de guerre ; qu'ils cherchaient bien ce qui leur arrive ; qu'ils étaient des impérialistes et que tout était permis contre eux ; et la lâcheté de ceux qui ne veulent pas prendre position, n'ont rien vu et parlent d'autre chose.

Maintenant, remontons le temps, faisons un peu d'histoire, et voyons comment s'est constituée cette forme d'antisémitisme moderne propre à la gauche. Celui-ci a été mis en avant, pour le première fois à ma connaissance, par Hannah Arendt Les origines du totalitarisme (1) L'antisémitisme, publié en 1951, mais pour décrire le cas de l'empire austro-hongrois. Puis nous essaierons de classer ces formes et enfin de répondre à cette question posée par Michel Dreyfus : antisémitisme à gauche ou de gauche ?

Par antisémitisme moderne, nous entendrons ici toute hostilité collective contre les juifs conçus comme un groupe homogène, telle qu'elle s'est développée en France depuis la révolution française. Il s'agit d'un antisémitisme en rupture avec le vieil antijudaïsme religieux, même si certaines images perdurent longtemps parmi des militants qui, pour la plupart, se réclameront de l'athéisme. L'émancipation voulue par celle-ci était ambiguë : rappelons-nous la célèbre déclaration du comte de Clermont-Tonnerre, premier député de la noblesse de Paris aux Etats-Généraux en 1789, où il prend position pour l'accession des juifs à la citoyenneté en déclarant : « Il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus ».

Ambiguë, parce déjà est dénoncée la présence des juifs comme « nation dans la nation », d'autre part, ce qui leur est refusé, c'est leur particularisme culturel. S'il c'était s'agit des Nambikwara d'Amazonie, Claude Lévi-Strauss aurait parlé d'ethnocide. Et de fait, les vieilles familles juives assimilées perdront peu à peu tout caractère juif, ce qui aura parfois des résultats surprenants.

Mais qu'est-ce que la gauche ?

L'origine de l'utilisation des termes droite et gauche en politique remonte à la Révolution française, bien qu'il faille un certain temps avant que cette division devienne caractéristique de la politique française. Le 28 août 1789, lors du débat sur le veto royal à la Constituante, les députés opposés à cette mesure se regroupent à gauche du président du bureau, tandis que les partisans du veto royal se placent à droite. Toutefois, en France, c'est au début de la Troisième République et au lendemain de l'affaire Dreyfus que la distinction prend son sens actuel et devient d'usage courant.

Retenons que, globalement, la gauche signifie le mouvement, le changement, tandis que la droite signifie la conservation, quoique l'usage de ces termes puisse être ponctuellement très discutable. Cet usage va aujourd'hui des anarchistes aux radicaux-socialistes, en passant par les différentes formes de communismes et des avatars pacifistes et écologistes.

Je diviserai mon exposé en quatre périodes, en examinant à chaque fois quelles sont les formes que prend cet antisémitisme. Puis je m'attarderai davantage sur la question actuelle, de ses liens avec l'antisionisme et des composantes de celui-ci. Enfin, nous essaierons, ensemble, de répondre à la question : antisémitisme à gauche ou de gauche ?

Ces périodes sont : de la révolution française et la naissance du mouvement ouvrier à l'Affaire Dreyfus ; l'affaire Dreyfus ; La période qui va de celle-ci à la fin de la seconde guerre mondiale ; puis de celle-ci à nos jours. Vu l'ampleur de la période, je ne pourrai m'attarder sur des faits, seulement sur des mécanismes.

La première période voit trois formes d'antisémitisme de gauche :

- la forme antireligieuse ;

- la forme antiraciale, ou raciste ;

- la forme anticapitaliste.

La première est issue de Voltaire, et agit au nom de la libre-pensée.

La seconde est issue du darwinisme, et suppose l'humanité divisée en races évoluant séparément. Il ne s'agit pas nécessairement d'un racisme négatif : son représentant en France, Gobineau, (1816- 1882) dans son Essai sur l'inégalité des races humaines, s'affirme plutôt comme un admirateur des Juifs. Pour ma part, je trouve les philosémites aussi dangereux que les antisémites : on peut très bien combattre les Juifs, ou chercher à limiter leur influence en instaurant des numerus clausus, précisément parce qu'on les trouve trop brillant, trop intelligents... une discrimination positive à l'intention des non-juifs avant l'heure, en quelque sorte. Il n'est pas étonnant que cet antisémitisme se soit retrouvé à gauche quant au sait le scientisme qui y règne et dont le cas le plus pur se trouve exposé à la fête de "Lutte ouvrière" : l'humanité se libérera par la science, celle-ci étant la plupart du temps confondue avec les sciences « dures » même si Engels a voulu fonder le socialisme comme «science», projet revu et corrigé par Durkheim, grand républicain et dreyfusard. Dans le Languedoc, le guesdiste Georges Vacher de Lapouge, fondateur du POF en 1890, est eugéniste et racialiste.

La troisième, portée par les militants ouvriers des premiers partis socialistes, est cousine de sa forme « antiploutocratique » de l'extrême-droite. Elle s'en distingue cependant en ce qu'elle prétend combattre les banquiers juifs parce que banquiers, en ignorant qu'il existe aussi un prolétariat juif. En revanche, ceux-ci ne sont pas associés à une race par nature malfaisante et tricheuse en affaire.

Cette histoire commence en 1829 avec la publication du livre de Fourier Nouveau monde industriel où il affirme que les juifs se livrent exclusivement « au trafic, à l'usure... Tout gouvernement qui tient aux bonnes mœurs devrait y astreindre les juifs, les obliger au travail productif, ne les admettre qu'en proportion d'un centième pour le vice, une famille marchande pour cent familles agricoles et manufacturières » (cité par Michel Dreyfus, 2009 : 24). Cette proposition sera reprise par Toussenel puis par Proudhon. En 1845, Toussenel publie "les juifs, rois de l'époque," qui reprend à son compte plusieurs éléments antisémites, dont l'antijudaïsme chrétien. Il se réclame de Bossuet, de Voltaire, de Fourier. Il écrit : « J'appelle, comme le peuple, de ce nom méprisé de juif tout trafiquant d'espèces, tout parasite improductif, vivant de la substance et du travail d'autrui. Juif, usurier, trafiquant, sont pour moi synonymes ».

On relèvera ici deux points :

« comme le peuple » : on reconnaît là l'expression qui dure jusqu'à nos jours : « ne fais pas ton juif ». Il affirme ici ne pas combattre le juif réel, mais « l'esprit juif », puisque sont juifs pour lui également les protestants. On retrouve ici la démarche de Marx qui, dans La question juive, prétend faire disparaître le juif en faisant disparaître le commerçant et l'esprit du lucre. S'il ne s'agit pas du juif réel, mais de tout ce qui représente « l'esprit juif », il n'empêche que l'association d'idées est elle-même antisémite ; et pourquoi vouloir à tout prix faire disparaître une nation ?

L'antisémitisme apparaîtra également dans la correspondance de Marx où il dénigre de manière raciste Lassale, et dans les carnets de Proudhon où celui-ci parle des juifs qui devraient être renvoyés en Orient. Mais il s'agit de documents qui n'étaient pas destinés à être publiés, et qui n'avaient pas de vocation propagandiste. Il en est autrement des premiers partis socialistes nés après la Commune, qui, selon Michel Winnock, pensaient pouvoir suivre l'antisémitisme populaire « jusqu'à un certain point ». Certains « étapistes » théorisaient le fait que l'on peut s'appuyer sur l'assimilation populaire des juifs à l'argent pour conduire progressivement les ouvriers vers un anticapitalisme. L'antisémitisme serait éducateur et, au fond, révolutionnaire.

C'est par exemple le cas de Bernard Lazare, qui écrit dans son livre sur l'antisémitisme : « ce mouvement réactionnaire à l'origine se transforme au profit de la révolution ». Celui-ci a été utilisé durant l'aventure boulangiste. Une partie des socialistes, en particulier les blanquistes, alliés à l'extrême-droite politique et aristocratique, se sont tus, voire ont accompagné l'antisémitisme de leurs alliés. Ce fait est important en ce sens qu'il inaugure un opportunisme politique de la gauche que l'on retrouve parfois aujourd'hui.

A la veille de l'Affaire Dreyfus, qui est antisémite à gauche ?

Tout le monde. Même Zola et Jaurès, qui modifièrent alors leur point de vue.

Zola a des pages terribles sur la « race juive » dans son roman L'argent. Quant à Jaurès, il partage les préjugés : il salue dans son journal La petite république, le « courage » de celui qui a su tenir tête aux Rothschild ; il est ami avec le socialiste antisémite Rochefort, et échange des courriers cordiaux avec Maurice Barrès, et Edouard Drumont jusqu'à l'été 1897. En 1895, il se rend en Algérie et décèle «sous la forme un peu étroite de l'antisémitisme, un véritable esprit révolutionnaire ». Au Troisième congrès du PS algérien, il stigmatise le rôle de « l'usure juive ». Mais le 27 novembre 1897 Jaurès s'interroge sur la culpabilité de Dreyfus mais son véritable engagement en faveur de Dreyfus commence à la mi-janvier 1898.

L'Affaire connaît trois périodes :

- d'indifférence : 1894-1896

- d'engagement : 1897-1899, voit la majorité des militants ouvriers prendre conscience de la nature de l'antisémitisme, largement consécutive au « J'accuse ».

- la dernière, qui va jusqu'à la réhabilitation en 1906, marque à la fois la consolidation de la solidarité de la gauche avec les juifs mais aussi l'apparition des « déçus du dreyfusisme ».

Ce sont les moins parlementaires des socialistes, les anarchistes et les allemanistes, qui s'engagèrent les premiers en faveur de Dreyfus, là où toute leur culture antibourgeoise et antimilitariste devait les conduire à s'opposer à lui. Dès novembre 1894, Lazare publie dans La Justice un article dénonçant la campagne antisémite. En février 1895, il s'élève contre l'erreur judiciaire. Mais ce n'est qu'à partir d'août 1898 et le suicide du lieutenant colonel Henry que la majorité des anarchistes soutient Dreyfus. Pas tous : certains s'élèvent contre le « philosémitisme » tandis que d'autres, les frères Otto et Raoul Mayence, écrivent à "L'Antijuif" et sont proches de Jules Guérin.

Du côté de POF, Jules Guesde et Paul Lafargue avaient participé à des meetings avec les antisémites comme le marquis de Morès et Jules Guérin. Jules Guesde prend néanmoins position en mai 1895 en soulignant que des dizaines de milliers de prolétaires sont parmi « les plus exploités et les plus misérables » et qualifie l'antisémitisme de « réactionnaire ». Mais ce point de vue n'est pas unanimement partagé au POF. Craignant d'être détourné de la lutte des classes, il ne se prononce pas pour Dreyfus avant octobre 1898.

On a vu que les blanquistes s'étaient compromis dès l'affaire boulanger avec les antisémites ; quant aux indépendants, dont faisait partie Jaurès, ils n'ont pas tous pris leurs distances, avant l'Affaire, avec certaines personnalités antisémites comme le marquis de Morès.

L'affaire se termine en 1899 avec le procès de Rennes. Les dreyfusards se divisent sur ce «marchandage honteux». C'est parmi les « déçus du dreyfusisme » que se recruteront les antisémites jusqu'à la grande guerre.

En 1898 Léonty Soloweitschik soutien une thèse à l'ULB (Université Libre de Belgique) sur l'histoire sociale des juifs. Il démontre l'existence d'un prolétariat juif dans la plupart des pays, sauf en France. Malgré cela, l'antisémitisme subsiste à gauche dans les années qui suivent. En 1899, Lucien Deslinière dénonce « les instincts de bas mercantilisme et de lucre sordide de la race juive ». En 1901, le journal fouriériste « La Rénovation » voit dans la race juive un péril : « inapte à produire », elle sait seulement « dépouiller les producteurs ». En 1903, le député socialiste Maurice Allard reproche à la chambre aux juifs « d'avoir empoisonné la pensée aryenne si haute et si large ». En contrepoint, le socialiste libertaire Adolphe Tabarant publie en 1898 « Socialisme et antisémitisme » pour exhorter ses camarades à ne pas tomber dans le « socialisme imbécile ». En 1900, le groupe des étudiants socialistes révolutionnaires se demande si on peut, logiquement, être socialiste ou anarchiste et antisémite.

Peut-on dès lors affirmer, avec Michel Winnock, que depuis l'antisémitisme s'est durablement fixé à droite ?

Entre les deux guerres, on assiste à un reflux de l'antisémitisme à gauche tandis qu'il prend une importance grandissante à droite. Une première alerte intervient toutefois en 1933, lors des émeutes antijuives d'Alger. La gauche refuse de condamner les cris de « à mort les juifs ». A partir de 1938 et les accords de Munich, c'est par le pacifisme que l'antisémitisme renaît : les pacifistes veulent croire les déclarations de paix d'Hitler, voient d'un mauvais œil l'afflux de réfugiés d'Allemagne qu'ils accusent de vouloir jeter de l'eau sur le feu et de désirer la guerre mondiale pour venger leurs coreligionnaires. Ce pacifisme s'appuie sur une incompréhension totale de ce qu'est le nazisme. Certains rallieront le Maréchal Pétain.

Une place doit tout de même être faite à l'histoire en zig-zag du Parti communiste. Celui-ci n'est pas sans relents antisémites lorsqu'il attaque Léon Blum et ses supposés amis banquiers juifs. Mais sa ligne oscillera au gré de sa politique, allant du « juif Blum » au « cher Léon Blum ». Nous retrouverons les mêmes oscillations après guerre, vis-à-vis de Pierre Mendès France d'une part, et de l'affaire des blouses blanches d'autre part.

Après-guerre

Le complot des blouses blanches désigne un prétendu complot de médecins soviétiques, presque tous juifs, qui auraient assassiné deux dirigeants soviétiques et auraient prévu d'en assassiner d'autres. Il s’agissait d’une machination montée de toute pièce par le régime stalinien, et l’affaire est abandonnée peu après la mort de Staline en 1953.

Les partis du Kominform des pays occidentaux ont en bonne partie soutenu la condamnation des médecins. Le Parti communiste français, par la personne d'Auguste Lecœur, publia dès le 22 janvier un communiqué dans le journal communiste L'Humanité : « Lorsque, en Union soviétique, est arrêté le groupe des médecins assassins travaillant pour le compte des services d’espionnage terroristes anglo-américains [...], alors, la classe ouvrière applaudit de toutes ses forces ».

À ce communiqué s'ajoutait celui de médecins membres du PCF, dont Raymond Leibovici (chirurgien, ancien membre du mouvement de résistance communiste Front national) : « Les médecins français estiment qu'un très grand service a été rendu à la cause de la paix par la mise hors d'état de nuire de ce groupe de criminels, d'autant plus odieux qu'ils ont abusé de la confiance naturelle de leurs malades pour attenter à leur vie ».

Boris Souvarine rapporte qu'Annie Kriegel, alors responsable de l'idéologie de la fédération PCF de Paris, parla de « médecins terroristes », complices du « sionisme » et « approuva l’emploi des tortures pour extorquer aux « assassins en blouse blanche ». Raymond Guyot, membre du bureau politique et député de Paris, demanda aux médecins français proches du parti de s'associer à la condamnation des médecins soviétiques impliqués dans le « complot ».

Alors que l'on parlait peu du génocide après la guerre et que la France était réputée résistante, l'image des juifs comme peuple victime se forma peu à peu. L'expérience des kibboutz commença à intéresser la gauche française. Mais ce qui s'est passé entre 1962, fin de la guerre d'Algérie, et 1967, guerre des six jours, modifia peu à peu son positionnement.

L'antisémitisme à gauche pris alors peu à peu deux formes :

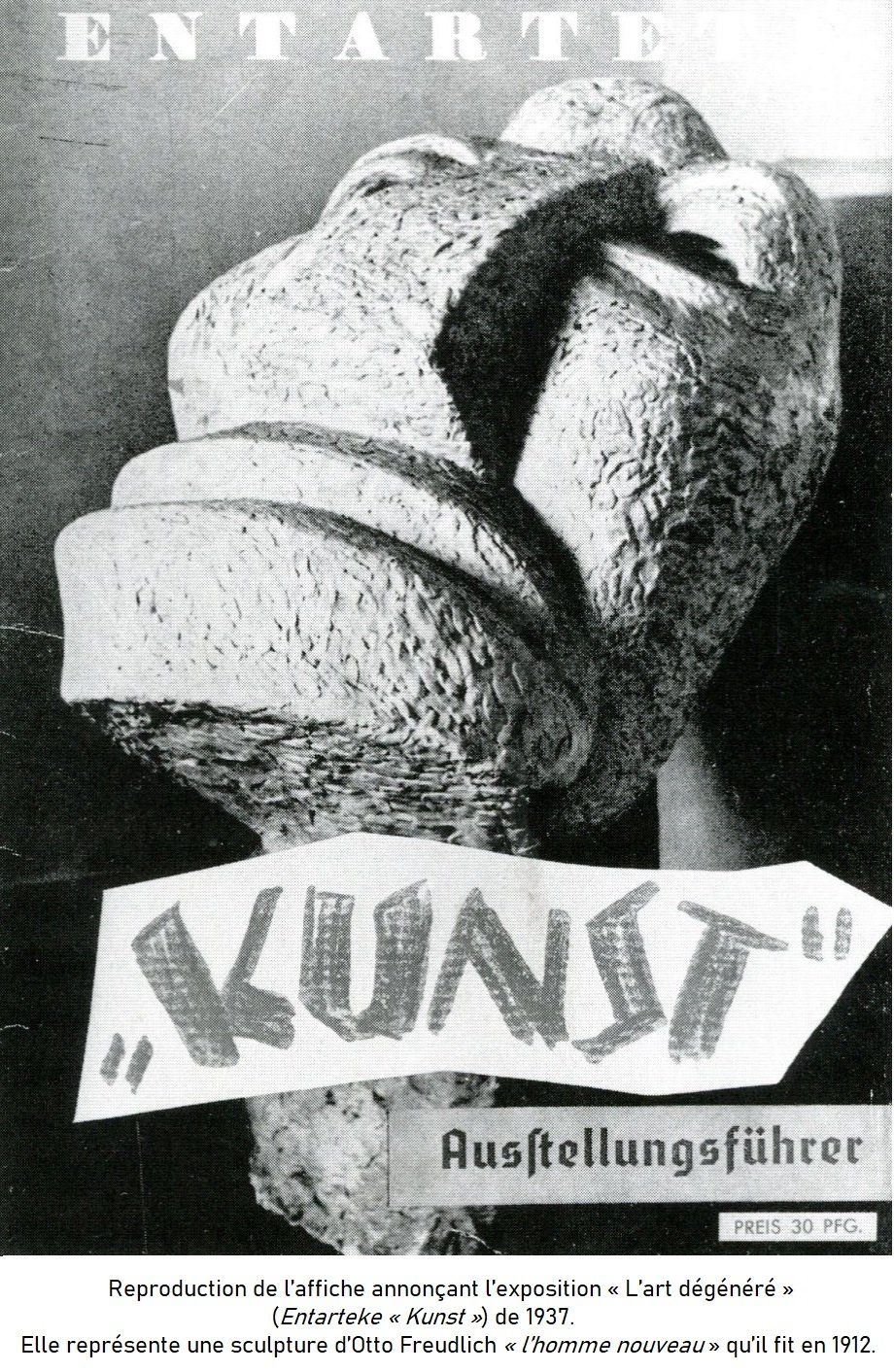

- le négationnisme, depuis les ouvrages de l'homme de gauche Paul Rassinier ;

- l'antisionisme, confondu avec un anticolonialisme.

Le premier s'est dans un premier temps séparé de la gauche puis s'est perpétué avec Faurrisson, puis la thèse soutenue à Nantes en 1985 par Henri Roques. A partir de 1979, le négationnisme reviendra à gauche avec la librairie ultragauche « La vieille taupe » et Pierre Guillaume.

On peut relever l'avatar de Dieudonné qui, ayant commencé comme humoriste dans des spectacles antiracistes, a, par des glissements successifs, fini par inviter Faurrisson et à participer à une des fêtes du FN. Si sa liste « europalestine » n'a pas rencontré le succès escompté, elle témoigne cependant d'une sensibilité spécifique à cette question dans les banlieues en même temps qu'un faible taux d'exigence politique.

L'islamo-gauchisme, expression lancée par Pierre-André Taguieff, existe-t-il réellement ? Quelles sont ses composantes ? Pierre-André Taguieff désigne ainsi l'alliance que l'on constate lors des manifestations de soutien aux Palestiniens. Que des éléments hétéroclites se rencontrent durant une manifestation sur un thème en commun, sans que cela exprime une entente programmatique, cela se conçoit : il ne s'agit alors que d'une rencontre de circonstance, voire d'une « malencontre » si, passée le temps de la manifestation, les protagonistes sont en désaccord sur tout. Comme exemple de ces désaccords, on peut prendre le rapport entre la religion et l'état, le pluralisme politique, les droits des femmes et des homosexuels... etc.

Plus troublante en revanche est la situation où de jeunes trotskistes encadrent des manifestations de femmes voilées. Il y a là un renversement radical lorsque l'on sait que ce même courant s'affirmait il n'y a pas si longtemps meilleur défenseur du féminisme, allant jusqu'à publier sa propre revue féministe. D'autre part, la présence en nombre de femmes voilées aux forums sociaux mondiaux, voire les déclarations « antisionistes » radicales qui amalgament tous les juifs dans une même défense d'un état d'Israël faisant l'objet d'une condamnation d'exception révèlent d'avantage qu'une malencontre de circonstance. Si la présence d'islamistes était encore contestée dans les années 1980, aujourd'hui, ils ont appris à vivre ensemble.

Nous sommes bien en présence de deux composantes majeures, l'une d'origine étrangère, arabomusulmane mais qui peut aussi être turque, et l'autre française. Mais les deux composantes, qui se sont rencontrées, ne s'expliquent pas de la même manière.

La composante arabomusulmane s'explique par le fait de ne pas avoir examiné de manière critique sa propre histoire :

- La conquête arabe reste exaltée, et n'est toujours pas dénoncée comme un impérialisme, mais au contraire le souvenir d'une grandeur passée. L'Andalousie arabe est toujours donnée en exemple de coexistence pacifique entre arabes, juifs et chrétiens, et non comme une occupation illégitime d'un territoire étranger. Il en est de même du Maghreb-Machrek, Palestine comprise.

- Le type de rapport entre musulmans d'une part, juifs et chrétiens d'autre part : la dhimmitude définit l’ensemble des relations entre d’une part l’umma, la communauté islamique, et d’autre part le Peuple du Livre (la Bible), c’est-à-dire les indigènes juifs et chrétiens (ahl al-kittab). Les droits du dhimmi sont des droits concédés, c’est-à-dire qu’ils peuvent être annulés, ils ne sont pas attachés à la personne humaine. Ses droits à la vie et à la sécurité sont monnayables, il doit sans cesse les racheter par une capitation coranique, la jizya. Le rachat de ses droits est indissociable d’une condition obligatoire d’humiliation, d’infériorité et de vulnérabilité extrême. Or cette condition est encore approuvée aujourd'hui comme une condition à la bonne entente arabo-juive.

- Un rapport non encore éclairci à la seconde guerre mondiale, à l'alliance de certains musulmans avec les nazis et l'accueil de ceux-ci en Egypte et en Syrie.

Ceci explique que, pour la partie arabe de l'antisionisme, il ne peut être question de reconnaissance de l'état israélien, même si la charte de l'OLP avait fini par le reconnaître.

Du côté de la partie française, la situation plonge ses racines dans une tradition bien ancrée. Là aussi, il faut relativiser la nouveauté.

Revenons sur les émeutes algériennes antijuives de 1895 et 1933. La gauche française ne les avait pas dénoncé, au nom de l'anticolonialisme : les arabes sont alors le « peuple prolétaire », le camp des opprimés. Toute critique envers ce camp était supposée de faire le jeu des adversaires, de la bourgeoisie et des colons. C'est là une constante de la politique : elle ne raisonne qu'en termes binaires, est incapable de ne pas classer dans un camp : qui n'est pas avec moi est contre moi.

La victoire de l'Algérie indépendante a retiré une lutte à la gauche radicale française. La victoire israélienne de 1967, en faisant des juifs un peuple « fier et dominateur » les a transformé, de peuple victime en peuple bourreau. La situation devenait mûre pour faire des Palestiniens les nouveaux prolétaires, d'autant plus que, quelques années plus tard, le prolétariat français ayant déçu, c'est vers les travailleurs immigrés que l'extrême gauche se tournera.

Cette gauche a, selon moi, deux composantes :

- Une gauche tiersmondiste, issue du christianisme social, qui veut le bien des réfugiés.

- Une gauche radicale, qui voit dans l'immigration une occasion ou une nécessité pour trouver la base sociale, voire électorale, qui lui fait défaut. Dans ce cas, c'est l'opportunisme qui les guide : l'antisionisme est révolutionnaire, il peut conduire vers une conscience de classe et à son dépassement. Récemment, l'affaire du voile au NPA a dissimulé le fait que la militante voilée et ses amis avaient adhéré sur une base, et une seule : la lutte du NPA contre Israël. Que la lutte du NPA ne soit pas dirigée directement contre Israël, mais contre le sort fait au Palestiniens et pour la reconnaissance d'un état palestinien ne change rien à l'affaire.

Dans ces deux cas, le projet n'est pas la fin d'Israël. Comment expliquer alors une alliance qui fait silence sur ce point ? Par un racisme qui ne dit pas son nom, fondé sur la condescendance à l'égard des arabes. Ici, je peux témoigner de ce que j'ai vu en réunion de "Shalom Paix Salam" : les mêmes propos tenus par un français auraient entraîné des réactions très vives. De même que le niveau d'exigence à l'égard d'Israël est plus élevé que pour les autres états, le niveau d'exigence à l'égard des arabes est, lui, moins élevé. Aucun ne voudrait du régime du Hamas, qu'il comparerait volontiers au Front national, mais qu'il n'est pas possible de critiquer car ce serait faire le jeu d'Israël.

Ces militants se trouvent actuellement dans la position des militants du PC autrefois : cuirassés, intransigeants, bloquant la discussion par des formules définitives telles que « il y a un occupant et un occupé » (le même type de comportement existe dans le camp pro-israélien), ils seraient les premiers à dire, au cas où Israël serait effectivement menacé, « qu'ils n'ont pas voulu ça ».

Conclusion :

A l'issue de ce tour d'horizon, peut-on répondre à la question : antisémitisme à gauche ou de gauche ?

J'ai envie de dire, en bon normand : les deux !

Tout d'abord, rappelons, contre Alexis Lacroix journaliste au Figaro qui a écrit le pamphlet "Le socialisme des imbéciles", que l'antisémitisme se situe toujours principalement à l'extrême-droite. Ceci dit, on peut nier la présence, de manière résiduelle ou non, d'un antisémitisme spécifique à la gauche, non identifiable à celui d'extrême-droite. Au juif identifié aux banquiers, succède le juif militariste, impérialiste. L'idée du complot juif mondial subsiste à gauche, mais de manière sans doute atténuée, par la dénonciation du lobby sioniste.

Enfin, et je pense que c'est le plus grave, il existe un antisémitisme « en creux » : qui ne dénonce pas les juifs, mais s'accommode de l'antisémitisme des autres. Une vulnérabilité de la gauche, qui ne lui résiste pas ; qui sait dénoncer l'antisémitisme en général, de manière abstraite, mais ne s'y oppose pas lorsqu'elle le rencontre en chair et en os.

Comment l'expliquer ? Par opportunisme électoral, parfois ; par condescendance paternaliste, mais inconsciente d'elle-même, souvent. La gauche sortira de cette situation ambiguë lorsqu'elle saura appliquer des critères universels à l'état d'Israël et à ses partenaires arabes, et voir le fascisme partout où il est, y compris parmi les couches populaires immigrées.

Bibliographie

- Arendt Hannah, Les origines du totalitarisme (1) L'antisémitisme, éd. Seuil, Coll. Points, 1984 (1951)

- Dreyfus Michel, L'antisémitisme à gauche : histoire d'un paradoxe, de 1830 à nos jours, Paris, la Découverte, 2009

- Ferrette Jean, La mauvaise conscience: 200 ans d’antisémitisme de gauche, éd. Alternative libertaire, 1994

- Sternhell Zeev, Ni droite, ni gauche : l'idéologie fasciste en France, Bruxelles, Éd. Complexe, 2000

- Vidal-Naquet Pierre, « Un Eichmann de papier - Anatomie d'un mensonge » (1980) in Les assassins de la mémoire, Points Seuil, La Découverte 1987

- Winock Michel, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Éd. du Seuil, 2004 Zevaes Alexandre, Au temps du boulangisme, Gallimard, coll. NRF, 1930

Les articles de LJ