D'un bout à l'autre

Un livre de Géralde Nakam

Éditeur : Séguier

ISBN : 978-2-8404-9625-0

Parution : 15/06/2011

Il est des événements qui font résonance avec vos lectures du moment. Ce fut le cas pour moi en lisant « D'un bout à l'autre » de Géralde Nakam, lors des événements de Toulouse, ou lors de la commémoration de la rafle du Vel d'hiv le 16 juillet dernier.

D'un bout à l'autre a fait l'objet de deux très beaux articles d'Albert Bensoussan pour le magazine “Terres d'Israël” et de Jean Jadin sur son blog (Il est des événements qui font résonance avec vos lectures du moment. Ce fut le cas pour moi en lisant “D'un bout à l'autre” de Géralde Nakam, lors des événements de Toulouse, ou lors de la commémoration de la rafle du Vel d'hiv le 16 juillet dernier.

D'un bout à l'autre a fait l'objet de deux très beaux articles d'Albert Bensoussan pour le magazine “Terres d'Israël” et de Jean Jadin sur son blog (jeanjadin.blogspot.com). Il a également été le sujet de l'émission de Victor Malka sur France Culture le 18 septembre 2011. Je me joins à ces trois voix pour saluer cet ouvrage d’une poésie infinie au service d'une pensée toute en nuances.

Le livre possède une structure particulière qui peut dérouter certains lecteurs mais qui est un élément essentiel à sa compréhension. L'ouvrage est divisé en deux parties, les départs et les destinations. Ces deux parties sont encadrées par le cimetière de départ, celui de la ville natale en Algérie de l'auteur et le cimetière de destination : le cimetière de Jérusalem, au Mont des Oliviers.

Dans chaque partie alternent l'évocation des fêtes, des récits bibliques des faits d'actualité ou d'histoire, l'évocation de la cuisine traditionnelle, et l'histoire tragique d'une femme. Ces deux derniers chapitres appelés respectivement saveurs et terreurs sont écrits en italique se démarquant ainsi du reste du texte.

Ce procédé typographique permet au lecteur de tirer des fils différents dans la trame du récit et en suivant les chapitres terreurs ou les chapitres saveurs les uns après les autres, de lire des livres dans le livre. Il y a le livre des fêtes, le livre des saveurs, le livre des terreurs, le livre des souvenirs.

Pourquoi ce titre « D'un bout à l'autre » ?

Pour l'auteur, qui depuis toute jeune rendait hommage à tous les disparus qui ont fait Israël « D'un bout à l'autre c'est d'un cimetière à l'autre. Le cimetière est une mémoire. D'une mémoire antérieure à l'occupation française d'un côté et de l'autre côté une mémoire dont les années ne se comptent plus à Jérusalem Ces deux mémoires se rencontrent et celle de Jérusalem contient tous les morts de l'extermination nazie ».

« D'un bout à l'autre » évoque aussi un cheminement un début et un fin puis un nouveau chemin dans l'autre sens. Le début et la fin, la fin du début ou le début de la fin. Il n'y pas de début, il n'y a pas de fin. Nous assistons au retour immuable des saisons et des fêtes projetées alors dans un temps cyclique.

D'un bout à l'autre est-ce d'une histoire à une autre ? « Il n'y a pas des histoires mais une même histoire et elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a commencé là bas à Jérusalem et elle se termine là bas ».

Si le livre raconte entre autres l’Algérie d'avant 1962 et plus particulièrement l'Algérie « espagnole », sa portée va bien au delà. C'est du destin d'Israël qu'il s'agit, face aux nations, du bis-repetita de ce destin au cours de l'histoire.

Le récit se lit aussi à plusieurs « voix ».

Celle qui raconte les lieux et les fêtes sans dire je ni mon grand père ou ma grand mère mais l'enfant, le grand père, la grand-mère. Plus loin celle d'un narrateur (p. 29, p.77 ou p.92), puis le récit rapporté par deux fois de la mort de la mère.

Celle de l'auteur dans le souvenir « mon khader » raconté à la première personne, « dans les vendanges » (p. 85), et « la mort de la grand-mère » (p.89).

Il ne s’agit donc pas d'une autobiographie mais d'un vécu par l'intermédiaire de témoignages recueillis.

Entre ces différents livres qui se lisent parallèlement les uns aux autres, il y a toute une réflexion polymorphe qui met en relief les correspondances entre l'histoire personnelle de l'auteur et l'histoire d’Israël et ses exils, entre les récits bibliques et les faits historiques. (p.91 : la grand-mère Rachel et la Rachel de la Torah. Les pleurs de la grand mère sur son fils René et Rachel pleurant les fils de Jacob). Les thèmes traités au fils des pages se font écho d'un chapitre à l'autre.

« Terreurs » est le destin tragique d'une femme. Cette femme n'est elle pas aussi une représentation du peuple juif qui malgré les épreuves continue à faire confiance à la vie ? Par ailleurs l'histoire de cette femme battue est une réalité récurrente dans l'histoire humaine, symbole du mal fait à la Vie.

Tu choisiras la vie nous dit le Deutéronome chapitre 30 : 19 (Devarim)

«J'en atteste sur vous, en ce jour, le ciel et la terre : j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie ! Et tu vivras alors, toi et ta postérité. »

Je partage l'analyse de Mme Nakam dans sa définition de l'être juif :

« La fibre la plus forte du cœur des juifs est l'utopie. Les juifs ont une immense confiance en la vie et une immense confiance en l'homme, utopie insensée, magnifique utopie, chose sans lieu mais pleine d'espérance » (p. 118).

« Il n'y a d'autre dieu que l'espérance de celui que l'on porte en soi » (p. 117).

« La foi c'est l'espérance que l'on porte en soi, que ce soit l'espérance de l'au delà ou la foi dans la vie dans les êtres » (émission de Victor Malka).

Cette confiance entraîne une autre interrogation sur la liberté.

« La libération des chaines inessentielles de la vie à la fin de Kippour » (p.115).

La liberté de faire comme tout le monde : manger du pain à la clôture de Pessah

(p.37, 38), et celle d'avoir le droit de ne pas être comme tout le monde.

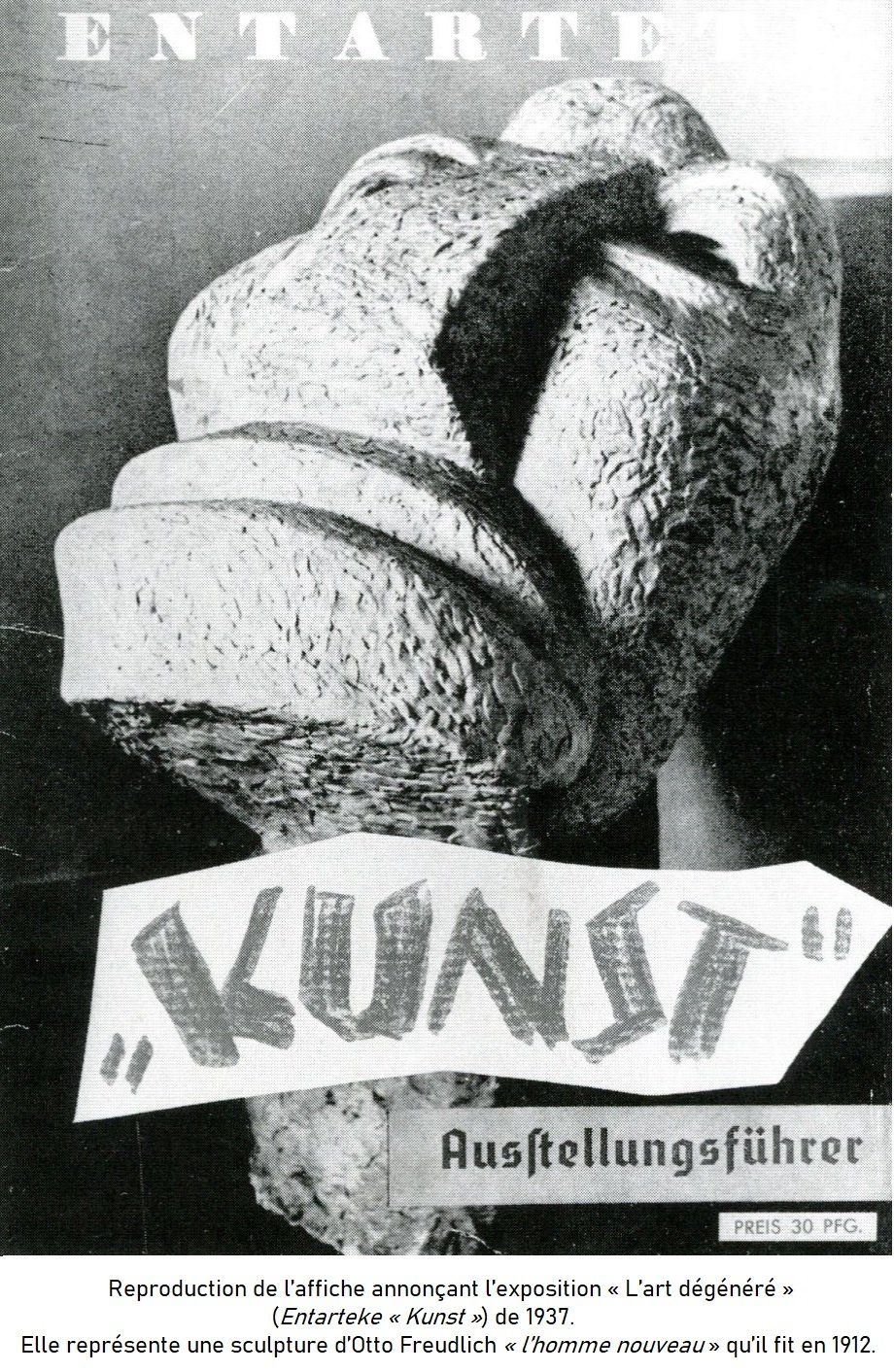

Ne pas être comme tout le monde, « le crime des juifs », réflexion développée dans toutes les tragédies, persécutions, déportations, exils vécus par Israël.

« Le grand crime du peuple juif, son seul crime, c'est la confiance… confiance en Dieu, confiance en l'homme… et de s'être cru dépositaire de ce double espoir » (p. 145).

Ce thème de la liberté se retrouve au chapitre « terreurs » de la page 149, dans la description des malades mentaux considérés fautifs et que l'on prive de liberté en les empêchant de penser. Comme en étaient empêchés par les mauvais traitements les déportés dans les camps.

« La mort de la mère » (p.161) pourrait être la suite de « terreurs » tant la personnalité de l'une ressemble à celle de l'autre. Le récit est d'une force vous obligeant à établir des parallèles avec d'autres univers concentrationnaires. C'est effrayant de vérité, d'une vérité criée avec force pour que vous ne puissiez pas vous boucher les oreilles.

L'exil est analysé dans toutes ses composantes comme l'exil d’Algérie (p.79 : le dernier thé à la menthe), l'exil d'Espagne (p. 29 et 123) …

Un passage particulier (p.124) porte sur l'usage d'un vocabulaire anti-juif utilisant des notions juives à contresens comme sabbat ou Kabale.

Dans son interview avec Victor Malka, Géralde Nakam confie que son livre a été « écrit pour une immense partie pour les non juifs afin que ceux-ci nous connaissent nous, nos rites, nos traditions et le sens que nous leur donnons. Qu'ils connaissent aussi notre tragédie notre souffrance ».

Le livre des fêtes et celui des saveurs est un enchantement. C'est pour l'auteur l'occasion de montrer la grandeur spirituelle des fêtes à la fois sublimes et ancrées dans le matériel du rituel et des mets :

Au cimetière la visite des tombes des sages avec le rituel du sucre blanc déposé sur les pierres.

À Pessah, le passage du plateau du seder sur la tête des convives, les dix plaies d'Égypte symbolisées chacune par une goutte de vin aussitôt noyée dans l'eau, la ritournelle du cabretico.

À Kippour, la sonnerie du shofar qui est « grave, mat éclatant. Tremblé, heurté saccadé prolongé. Voix déchirante, émerveillée, comblée implorante et dans sa ferveur peut-être exaucée », l'image saisissante des châles de prières déployés à la fin de l'office de la Neila comme les tentes dans le désert d'Égypte.

Comment ne pas avoir l'eau à la bouche “korrer la agua de la boka” en lisant la préparation de l'agua limon page 45, de la frita, cousine du « turlu yuvetch » turc (p.67), des boulettes de viande pour shabbat, des mantecaos et des massepains (p 36). De ces descriptions se dégage une force poétique évocatrice visuelle et même olfactive.

Ce texte est lumineux même lorsqu'il s'agit d'événements sombres. Une langue mélodieuse, chantante ou mélancolique qui traduit les nuances de l'émotion sans jamais tomber dans le pathos.

C'est bientôt Roch Hachana et Kippour. Lisez ce livre, faites le lire…

Ceux qui ne connaissent pas les fêtes juives et leurs significations apprendront la vision juive du monde.

Ceux pour qui les fêtes font partie de leur univers sans y être attentifs seront touchés au plus profond de leur âme.

Anyada Buena a todos

Jacqueline Mitrani

Géralde Nakam, est née en Algérie. Professeur émérite de langue et littérature françaises à l'université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Renaissance, en particulier sur Montaigne, dont elle est une spécialiste reconnue.

Ses études unissent étroitement une œuvre ou son auteur à son temps.

Montaigne et son temps 1993

Les Essais de Montaigne. Miroir et procès de leur temps 2001

Le dernier Montaigne 2002

Chemins de Renaissance. De Rabelais à d'Aubigné 2005

Montaigne : La manière et la matière 2008

Revue d'histoire littéraire de la France 1995/6 (no 95) Montaigne maniériste

Revue d'histoire littéraire de la France 1997/6 (no 97) «Manières" d'un autoportrait

Le Magazine Littéraire 5 2007 La liberté de croire et de penser

Les articles de LJ